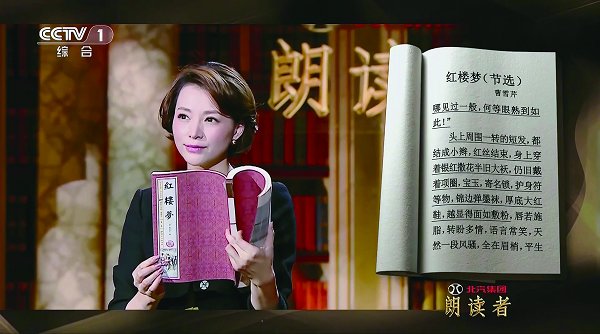

编者按:《朗读者》里我们领略到了藏于文字中的大千世界,《向往的生活》里我们知晓了生活最真实的样子,《见字如面》里我们读懂了信纸上深挚的情感……在各个户外真人秀还在做任务打卡让人审美疲劳的时候,慢综艺治愈系的画风,给我们带来了新的视听体验。慢综艺里没有快节奏的剪辑,没有竞争关系,却更能吸引我们新一代青年人的眼球。慢综艺的魅力或许就在于它带领我们“返璞归真”,带领我们更多地去留意身边的幸福,让我们学会停下脚步欣赏沿途的风景。本期报纸我们将走进校园,走近大学生眼里的荧屏“慢”文化。

在《朗读者》遇见大千世界云水心

与《朗读者》这个综艺节目的初次相识是在课间时候,老师利用教室的多媒体为我们播放了第一期《朗读者》,虽然只有课间短短的几分钟,触动心弦的文字和镜头却引起我极大的兴趣。后来,当我心怀仰慕,透过一个又一个朗读者的故事,一次又一次的聆听,我才算是真正遇见《朗读者》,最初的仰慕也在这场洗礼中叠化成敬意。

“主题词选择的标准,首先是它的情感张力,我希望所有的观众在听到这个主题词的时候都会有很丰富的生命联想。”《朗读者》每一期的节目都会紧扣一个主题词,比如陪伴、选择、眼泪,而每一个主题词无不勾起人们对生命历程的回顾。喜欢《朗读者》始于文字之美,陷于情感之美、生命之美。在我的心里,世间有两样最美的东西,一是情感,一是生命。

情感是每个人都不可绕过的东西,很普通,很独特。《朗读者》将情感的平实、细腻缓缓地传达出来,让观者在自然而然中感受真情暖意,触碰到人们内心深处最柔软的角落。因其柔软,很多不善表达的人把情感掩藏,仿佛没有回忆,也没有思念。就像我很少认真地回想某种情感,甚至亲情。但是在《朗读者》的节目里,童话大王郑渊洁讲起父子之情,让我真切地感觉到亲情的溢美,我想到,是否我的生活里也有那样不会溜走的时光,而它们大概在我还未察觉的时候就已经独自远去。当我能够从别人的往事里思及自身的影子,当我能够从别人的泪光里体会一种情感的真挚,我开始感到那种离开了许久亦或深藏了许久的念想正在回归,而我也会重新认识并体会生活的心意。我很庆幸在闲暇的时间偶遇《朗读者》,带给我恍然之间的觉醒。

当我看到以“生命”为主题词的那期节目,内心受到极大的震动。名校毕业生黄泓翔放弃高薪职业,选择留在非洲用自己的行动来捍卫野生动物生存的权利。也正是因为他的讲述,我才第一次了解到在遥远的非洲土地,象群的生命饱受威胁。盗猎者袭击象群的时候,它们往往会针对小象下手,而这时年长的大象选择将小象包围起来保护他们,这样做带来的结果往往是整个象群都会被杀死。象群的情感和人类的情感并无不同,都使人动容,在动容的同时我们也会更加悲悯、同情非洲象的命运。我相信我和许多人一样,在观看这个片段之前,不曾听说那些生命的悲鸣,不知盗猎的猖獗,而在这之后,我们至少会重新思考人与自然的关系,每个人的心里也会多一份由衷的良善。《朗读者》的发声,不是悲情的呐喊,而好似平静的交谈,我们一直在聆听朗读者的故事,却从不觉得自己是旁观者。其实,我们每个人都是朗读者,用尽一生来朗读自己。

也许很多人认为《朗读者》最成功的地方在于唤醒人们对朗读、阅读的热情,对文学的热爱。我倒是觉得,《朗读者》远非如此,使我最为震撼与欣赏的是它所传播的好思想和好声音,常常令人热泪盈眶却并非“煽情”,正如冰心老人说的那般,有泪可落却不是悲凉。我们沉浸在《朗读者》的悲喜里,为之落泪,为之欢笑,在温暖有余的感动里自由地思考,从而遇见大千世界。

文化综艺何以“走红”欧阳丽思

近日,《朗读者》《见字如面》等文化综艺成为了当下爆款,典雅文化与大众娱乐的碰撞,不由得引发了人们的思考:文化综艺缘何可以成为综艺界的一股清流,悄然走红?

文化综艺节目的出现源于人们的内在需求。《中国青年报》在2017年时对2003人展开的一项调查显示,86.4%的受访者表示喜欢看文化综艺节目,89.3%受访者认为现在存在“文化缺失”现象。现下,随着数字媒体的冲击,城市生活节奏的加速,使得越来越多的年轻人离“一杯清茶一本书”的从容生活越来越远。再者,在过去的几年时间里,《奔跑吧兄弟》《爸爸去哪儿》等真人秀游戏竞赛综艺大行其道,综艺界普遍呈现出“泛娱乐化”“同质化”的发展趋势;这一阶段下,综艺节目仿佛搁置了对传统文化的弘扬。越是浮躁喧嚣就越需要沉潜丰润,当物质生产水平和财富积累达到一定高度时,反而有越来越多的人回望传统文化,渴望找寻“文化的根”。文化综艺节目正是抓住这一契机,紧紧跟随大众内心的声音,集体发力,对文字和语言的激活取得了卓越成效,引起了广泛的社会反响。

传统文化和“定制”文化载体的有机结合,是《国家宝藏》《朗读者》这类文化节目成为爆款的关键。《论语》有云:“君子务本,本立而道生。”文化内容的固有特征和传播规律才是文化综艺节目的“本”。从传统文化遗产中获取生命力,将中华五千年以来的历史积淀通过书信、编曲、听写等新鲜的表现形式展现出来,推翻了文化节目以往“苦旅”“苦吟”的印象,摒弃了严肃刻板的说教搬演,不将“明星”作为节目卖点,选择了接地气、生活化的呈现方式,努力打造大家所喜闻乐见的文化综艺。《见字如面》里,林更新重读历史上第一封家书《黑夫家书》时,以现代人的口吻说着“借了战友的钱,而且都用光了,家里面要是再寄不出钱过来,恐怕是要出人命了。急!急!急!”

家长里短、鸡毛蒜皮里表现出来的亲情,和今天的我们并无二致,不仅赢得了观众的共鸣,还激起了大家对于传统文化的浓厚兴趣,唤醒了我们的文化记忆。

不难看出,坐了多年“冷板凳”的文化类节目,如今骤然翻红,文化综艺已然成为中国综艺的新风口。随着《朗读者》《见字如面》等综艺成为爆款,这类节目也在短时间内成指数式增长,大量“跟风”节目接踵而至,题材类型同质化现象严重。“轰炸式”的文化综艺,不免让人产生审美疲劳。“我们需要注意一下市场需求,不要从一个极端走向另一个极端。”要想成为综艺市场的支撑主力,文化综艺必须再做探索,进一步创新节目形式,打磨节目内容。实现文化综艺的长久“保鲜”,让它真正下沉到每一个人的生活,还有很长一段路要走。

走进《向往的生活》熊思祺

放下手机,离开霓虹的闪烁,《向往的生活》为观众带来了一段质朴生活的美妙剪影。这是《向往的生活》这个节目的宣传语,也是它最初吸引我的地方。《向往的生活》是何炅、黄磊等固定嘉宾回归自然,作为乡间小屋的主人来招待客人的一档生活纪实节目,每期都有来自不同领域的特邀嘉宾一起来体验自给自足、自力更生的质朴田园生活。节目的背景设定虽然简单,可它向我们展示了在平凡中的小确幸,在简朴中的小美好。

放慢奔跑的脚步,缓一缓紧绷的心弦,才能发现生活本身的样子。戚薇在上节目之前表现出了之前所有的嘉宾都未曾有过的情绪:焦虑。她焦虑自己不会干农活,焦虑自己平时太过忙碌而不习惯突然慢下来的脚步。在这期节目里,黄磊为她做的熏鱼让她感受到儿时外公做的熏鱼的味道,何炅听她倾述为她开导,让她从一开始的焦虑到最后舍不得离开。她也曾担忧没有WiFi的生活会很无聊,也会怕没有外卖该是多么的不方便。但是到了这个乡间小屋之后,她体会到了乡村生活的乐趣,她愿意花一下午的时间去采茶炒茶,品味一杯茶在自己手中诞生时所带来的满足感;她收获了感动的味道,也让自己在忙碌的生活中得到了放松。把忙碌丢到一边,专心享受身边的点滴,生活就会帮你恢复元气。

精致的生活从不远离人间烟火。黄磊在这个节目中让我们看到了精致生活本该有的样子。在节目组提供的环境条件有限的情况下,他会用砖块和泥土搭出灶,为大家细致地考虑一日三餐;同时他也童心未泯,会制作风筝跟大家一起玩耍。他让我们看到了生活最真实的样子,也让我们知道了生活本该有的样子。曾经有嘉宾感叹在这个节目中体会到了家的感觉。这大概是对一个节目的最高评价了,只有在家中一个人才能展现出自己最真实的样子,只有在家中才能得到全身心的放松。体会生活的本味大概是这个节目带给我们最重要的意义。

向往的生活或许就是清晨起来在空气清新的乡间小道上散步,或许是品尝到自己亲手采摘的蔬菜,或许是品味着一杯茶感受午后的宁静,或许是与好友的相聚玩闹嬉笑。生活最原本的样子就是最简单的样子,我们总将自己束缚在繁忙的生活里,认为自己不能停下来。其实,当你慢下脚步你才会体会到生活的乐趣,当你细细感受你才能品尝到生活的本味,这才是我们向往的生活。

扉页上的温度邓梅

无需华丽的辞藻,朴实的文字便可触动那一颗颗鲜活的心。即使透过时代的一隅黯淡缝隙,也能发出耀眼的光芒。书信中有普通的儿女情长,也有厚重的家国情思。这些尘封的记忆经过岁月的打磨,读起来仍让人唏嘘不已。

“意映卿卿如晤……”面对死亡的诀别,林觉民的泪珠大颗大颗滴落下来,泪水和着墨团晕开在纸上。在爱情面前这个硬汉也柔软起来。在《见字如面》的舞台上,这封堪称“20年代最美情书”的《与妻书》读来仍颇具感染力。赵立新以其深厚的舞台表现力将林觉民的深情与悲怆完美演绎。“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。”林觉民舍“小爱”成就“大爱”的举动不仅体现了作为一位革命者立志为天下人谋幸福的崇高情怀,更抒发了他对于妻子最真挚的情感。这封诀别情书道尽了世间的情长,也成为了最美的回响,透过泛黄的扉页似乎也能感受到字里行间的温度。

看了《见字如面》之后,突然想起了木心先生的一句话:“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢。”旧日的慢时光似乎离我们越来越远了,如今的我们活得过于仓促,也渐渐在不知不觉中所失甚多。

随着年龄的增长,我喜欢将心事记于纸上,一个人去慢慢地品味。也许是刹那间的想法,我想把这些文字寄给老友。于是我将文字封存于信封之中,填上那个有些模糊的地址,最后再郑重地贴上那枚小小的邮票。等到将信投于邮筒之中,我忽然觉得心情竟轻松了不少,并且不由得想象着她接到信的惊喜和伏笔案前回信的模样。

那时才渐渐学会了期盼,学会了试着去等待一个美好的答案。一个月之后我收到了意外的惊喜:她给我回信了。拆开期待已久的信封,映入眼帘的还是那熟悉的笔迹。字句读完,才发现不知何时我的眼角已流下了泪珠。我想,虽然信的内容早已随着记忆泛黄,但情感的深切仍旧是可感的。我们沉迷于书信往来的快乐,习惯了去慢慢地等待着信的到来。即便后来有了手机等便利的通讯工具,我们仍然很默契地选择保留这样的交流方式。

时间流逝,我们也越发地忙碌起来。我们终究是长大了,书信往来也随之减少,彼此也习惯于疲惫忙碌的生活。等我再度想起去寄一封信时,邮局外的绿色邮筒早已消失不见。手里的信变得无处安放,那颗思念的心亦无从搁置。

“这个时代哪里还会有人来寄信啊?”邮局的工作人员看了看远方,叹了一口气。信的时代似乎离我们远去了,而这时我们方知旧时光的细水流长是多么可贵。

《见字如面》的闯入似乎打开了记忆的闸门,让我开始怀念起那些从前慢的日子。比起屏幕的冷冰,扉页上直击人心的文字却带有温度,十分真实可感。这倒也无怪少女最喜的是收到一封情意满满的情书,原来打动人的永远是朴素、真实的心灵。我们总认为喜好书信的人定是一个有情怀的人,他们将感情寄托于笔触之间,一个个铅字似乎也因此有了厚重感。而在这个飞速的时代,写信这种浪漫变得越发罕见起来。

伏笔案前,我也想重新浪漫一回。写下一串文字:远方的你,还好吗?