行走一条曲折而悠长的古道

聆听一路深沉而悠远的驼铃

怀旧流逝的历史岁月

追忆曾经的唯美时光

感受当下生活的美好

丰满今日宁静的心灵

“驼铃欢行”是北京人文地理、京西五里坨民俗陈列馆、白塔寺民俗复兴社共同推出的徒步行系列活动,用驼铃穿起那些有历史有底蕴的文化节点,为“点亮老城记忆,推动老城复兴”助力。10 月1 日,从模式口到白塔寺的一日徒步活动开启了“驼铃欢行”的序幕——

10月1日, 京城湛蓝的天空祥云舞动, 好一个金秋送爽的喜庆日子。我们北京人文地理群一行5人一大早就聚齐儿了, 在声声入耳的驼铃声中走进了京西模式口, 开启了我们的 “暖城行动一日徒步” 之旅。在国庆节举国欢庆之时, 循着旧时骆驼祥子进京之路一路向东, 按照北京童谣中唱的那样, 出模式口, 行八里庄, 过马神庙, 走白堆子, 过倒影庙, 走露泽园, 便是当年的 “驴市口” 了,再往前过了 “平则门” , 就是 “朝天宫” , 阜成门内大街上遥遥一望, 前面看到那座地标之物白塔寺, 进白塔寺东岔, 遇友轩茶馆便是我们此行的终点。

先说说这只硕大的驼铃, 它来自京西五里坨民俗陈列馆, 一天的行走中, 驼铃发出的 “咚哒, 咚哒” 的声响一路陪伴着我们。驼铃是用生铁铸成的, 有点像庙里敲的钟, 大概有30-40厘米高, 体积很大、 重量很足, 敲出的声音非常响亮。听说, 一般只有在牵着驼队上路的时候, 才会把驼铃挂在一串骆驼的最后一峰的背囊上, 为的是确认骆驼是否有走失, 驼队是否平安。

驼铃远去 古镇长兴

徒步的第一站是模式口。模式口, 位于石景山区中部。东与琅山村为邻, 西至磨石口隘口。此地原名磨石口, 这个在老舍先生《骆驼祥子》 中被反复提到的地方, 昔日声声驼铃, 也早已隐入前尘旧梦, 那尚存的几座著名佛寺, 书写着这座京西古镇的美好记忆。

走在模式口大街上, 车辆不多, 游人不少, 人来人往, 热闹非常。看得出, 不少是当地人家, 有晒太阳的老爷子, 阳光下对弈的老哥俩, 有遛娃的年轻父母, 还有赶着出来买菜或买早点的大爷大妈。两旁的建筑复古而不是仿古, 而且应该还都住着人家, 保持了一种原生态的烟火味道。一路随行的驼铃, 吸引了两位当地的老哥围观, 他们都是土生土长的本地人, 看上去五十来岁。他们告诉我们, 这驼铃声唤起了沉睡多年的记忆。驼队六十年代初就没有了, 那时候还小, 印象不太深, 但没少听老家儿说起。关于老街当年的样子, 是如何一层层垫高铺平, 关于老街上的过街楼当年的样子, 两位老哥尽地主之谊绘声绘色地描述给我们。还有一位抱娃而过的年轻爸爸, 聊天中他告诉我们, 他家原来就是养骆驼的, 并指着对面的一片停车场说, 原来这里就养骆驼。因为太早的缘故吧, 老街上很多店铺还没开张营业, 特别是书店, 原本想去买张明信片的,只好作罢。但是店铺古色古香的装饰风格和大街两旁绿植点缀的很文艺, 复古与文艺的结合深得游人喜欢。

历史上的模式口村确实有名。几百年来, 门头沟矿区所产的煤炭、 木石等进京, 必经模式口这个咽喉要道, 另一方面清政府当年在模式口设置了千总镇守, 其规制属于武官正六品, 所以, 这里日渐形成了行商坐贾、公事往来的繁华村镇。从旁边大门建筑的规制看, 竟然有不少的金柱大门和精巧的如意门, 由此可见, 曾经这住的都不是普通人家。还有不少宅子现在正在修缮中, 不少七八十年代的老物件——蜂窝煤炉子, 爆米花炉子, 辘轳水井、 石磨碾子, 带着浓浓的年代气息。我们先后来到了法海寺和承恩寺, 都是国宝级的文物保护单位。说到寺庙, 曾在一篇文章中了解到, 这模式口地区民风淳朴, 当年有广建寺庙的风俗, 明清至今, 寺庙曾有19座之多。

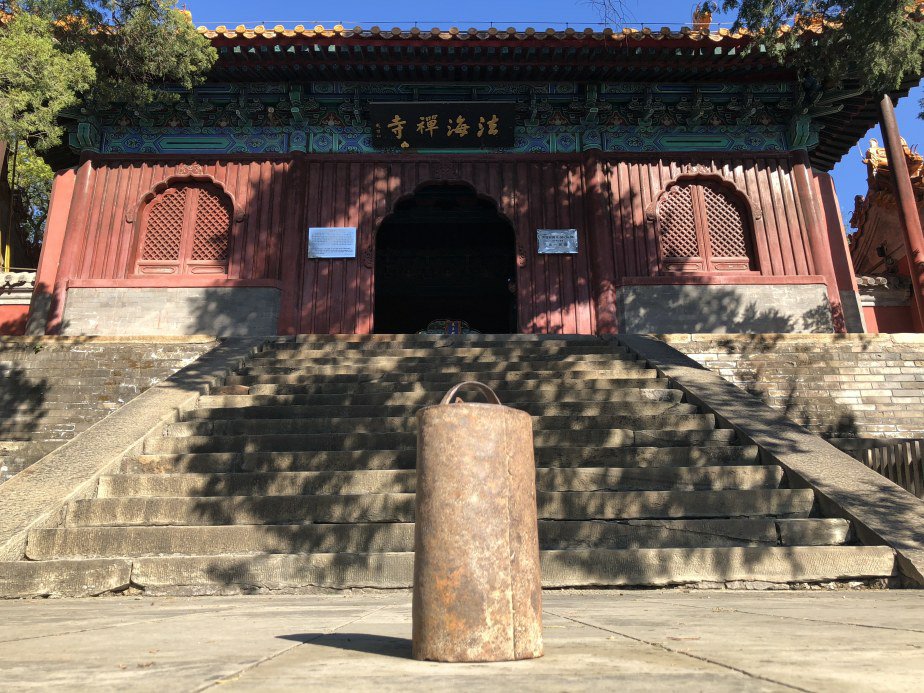

法海寺位于翠微山的南麓, 模式口村东北的半山上, 过了一座叫做 “四柏一孔桥” 的单孔石桥, 不远处掩映在绿树丛林中的高台阶上的便是。法海禅寺建于明代正统年间,有550多年历史了, 寺中以明代壁画闻名。

承恩寺则是模式口寺庙群中的 “老大”了。承恩寺位于模式口大街路北一处临街的高台阶上, 坐北朝南的显赫建筑, 红红的庙门很醒目。 “敕赐承恩寺” 五个大金字也高高悬在门上, 引来路人的注目和好奇。据说明代中期皇帝的替身当年就在这里代皇帝修行, 其规制极高, 清代时这里又是礼亲王府的家庙, 所以, 此寺庙一直不对外开放, 不接受普通僧众的礼拜, 我们也只好擦肩而过。

走过模式口, 看见田义墓。田义墓又称慈祥庵、 石香炉庵, 位于模式口大街80号, 是目前全国范围内唯一保存最完好、 规格最高、 石刻最精美的明代太监墓, 同时也是全国首座对外开放的明清宦官墓园, 是北京市重点文物保护单位。

模式口是当年 “祥子” 们牵着骆驼进京的起点, 今天的模式口在继承了以往的繁华的同时, 更加干净、 敞亮, 彰显着历史文化的气质, 从居民的生活状态, 我们看到了其中透出的满满的幸福感。让我们祝福, “祥子”们的模式口越来越好。

玲珑世界 驼铃咚哒

“玲珑塔, 塔玲珑, 玲珑宝塔第一层……” 马增芬的这段 《玲珑塔》 , 咱们老北京可谓家喻户晓, 说的就是昆玉河边上这座慈寿寺塔。

慈寿寺塔原名永安万寿塔, 又名八里庄塔、 玲珑宝塔, 系万历四年(1576年) 明神宗为其母慈圣皇太后所建。了解明史的人都知道, 万历皇帝是明朝历史上出了名的敛财高手, 当时他的 “小金库” 达到了明朝之最, 所以万历皇帝为母亲修塔是投入了巨资的。当时不仅修了塔, 还修了慈寿寺, 后来辉煌的慈寿寺庙毁于大火, 只孤零零的留下了这座玲珑塔。

在习习秋风中, 我们提着驼铃顺时针绕塔而行, 全方位细细欣赏这座挺拔俊秀的佛塔。玲珑塔塔基上有40个小佛龛, 刻画有200多个人物, 虽历经几百年的风风雨雨, 如今仍然依稀可见。塔基四面有券窗, 每窗两侧各配有金刚力士造像, 或健壮威严, 或剑拔弩张, 想像当年修建时一定是精美绝伦。如今岁月变迁, 繁华落尽, 大多的造像都已斑驳陆离, 却彰显出一幅历史的沧桑感。

走出历史的尘封, 如今的玲珑塔掩映在树木葱茏之中。在园中漫步, 从各个角度欣赏玲珑塔之玲珑之俊美, 行走的速度不由也慢下来, 见几片落叶肃然落下, 仿佛听到的叶落的声音。

在玲珑塔的北面有一片水域, 塔的倩影倒映在水中, 静谧安好, 仿佛一幅油画。突然一阵风来, 水面荡起圈圈涟漪, 吹散了画中的塔影。想当年, 这玲珑塔上每层塔檐都挂有铜铃, 共三千多个。书中记载, 每每风起, 那叮叮咚咚的铜铃声清脆悦耳, 能传出七八里地呢。玲珑塔正在驼铃故道边上, 想象一下, 当 “祥子” 们牵着骆驼走过这里时,塔上铜铃声与驼铃声此起彼伏, 那该是一幅怎样的迷人画面啊!后来呢?这铜铃怎么就没了呢?

在园子西南面的林子里, 还看到一辆蒸汽机车的火车头, 突兀地停在一段几十米长的铁轨上。据说, 当年的京门铁路, 从西直门到车公庄、 官园桥, 然后一直向西, 与昆玉河边玲珑公园北面的铁轨接轨, 一路向西开到门头沟, 后来在铁路拆除时, 由于工作人员的一时疏忽, 这辆火车头没有开走, 只好留在这里, 成为了京门铁路遗迹孤独的守望者。“八里庄, 上大道, 往前就是马神庙。马神庙, 歇背子, 往东就是白堆子。白堆子, 走土道, 前边就是倒影庙。倒影庙, 在高台儿,前边就是露泽园。露泽园, 往东走, 不远儿就是驴市口。 ” 走过玲珑塔, 已经近下午两点半, 我们经过两个小时的养精蓄锐, 开始了“暖城行动一日徒步之旅” 的冲刺。这一路大约七八公里的路程, 路上景点很多, 但是我想, 当年的 “祥子” 们一定不是抱着看风景的心态走这条路的。

马不停蹄, 边走边拍, 眼看着日头西斜,我们加快了脚步。倒影庙和露泽园没有找到具体位置。当我们看到热闹拥堵的二环路, 大家知道 “不远儿就是驴市口” 了, “咚哒, 咚哒……” 驼铃声仿佛也欢快起来了。

顺城公园入口处, 一块粗砺的巨石上镌刻着阜成门这一地界儿的历史, 旁边是两组仿铜雕塑, 一边是两峰卧歇的骆驼, 脚下是卸下的沉甸甸的煤筐, 运煤的汉子蹲在旁边抽着烟袋锅子, 对面一组是一峰行进中蓦然回首的骆驼, 刻画的惟妙惟肖, 生动地展现了阜成门当年运煤进京的历史画面。 “平则门, 拉大弓, 过去就是朝天宫。 ” 朝天宫已经看不到踪影了, 在白塔寺东夹道拍下最后一张驼铃的照片, 完美的完成了 “暖城行动一日单车徒步” 之旅。北京人文地理一行群友伴随着一路驼铃声, 行程7.5小时, 行走21公里, 回到遇友轩茶馆。 杨晓凤