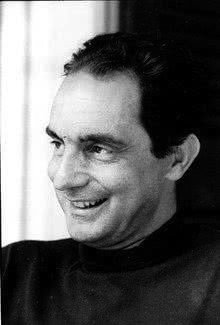

意大利有个作家叫卡尔维诺,他老人家自称出身于科学世家,家门不幸,到他这一代出了个败类专爱鼓捣文字。老头六十一岁那年众望所归地拿到了诺贝尔文学奖的提名,同年因突发脑溢血而在滨海别墅猝然离世,与瑞典文学院的垂青失之交臂——这是因为诺贝尔奖历来有个“只颁给在世的人”的死规矩,不然川端康成该把 1968年到手的奖章让给老舍。

老头在国内的知名度跟他一个死忠读者的大力推广不无关系,这个年轻作家将卡尔维诺推为自己“最喜爱的作家”,连作品的风格也有意无意朝这位意大利前辈靠拢。年轻人叫王小波,待在人间的时间还不如自己这位偶像的四分之三。

小王十分推崇的作品之一是名为《我们的祖先》的三部曲,他将之视为“轻逸”作品之典范,此处先提三部曲中的第二部《树上的男爵》,因其故事最简明,主题最外显,虽然幻想与寓言的色彩一点不轻,但好歹不像《分成两半的子爵》跟《不存在的骑士》一样,从名字到内容都一股超自然味。

《树上的男爵》的情节很简单:男爵家的长子在十二岁那年跟父母闹别扭爬上了树,从此赌气在上头待了一辈子,到死也没用脚碰到过地面。显然这是个寓言,意大利老头一开始就没打算让人把它当成真事,不过,这个寓言的主人公并不是一个类似于陶潜或竹林酒友一般的隐居闲人,相反,这位“树上君子”积极入世:他通过树下的人学习和阅读,又给予他们教育和指导;他从树下的人那里获得生活的基础,又帮助他们改善生活。伏尔泰谈论过他,拿破仑拜会过他,父亲临终前将剑与爵位交他继承,母亲在他的看护下安然离世,他的上树没有助他摆脱尘世,相反,树上的他反而与地上的世界与家人联系得更紧。

卡尔维诺无疑是个理想主义者,同样信仰着理想主义的王小波,想必从他那里收获了相当强烈的共鸣。把一生牢牢捆在树上的那位男爵应当是位理想中的理想主义者了,他的逻辑思考闪烁着启蒙运动与大革命年代的理性之光,他的情感宣泄充满着文艺复兴和古希腊时代的厚重雄浑,他的身上夹杂的是浪漫主义与英雄主义的残余,树上的他在那个波澜壮阔、风起云涌的时代独具慧眼,走在了时代潮流的前沿,然而他又像卡尔维诺跟王小波们一样,广受 尊 敬 而 鲜 被 理解,拥趸甚多而几无知音。如依那个叫柏拉图的希腊老头的理论,这位树上的男爵应是理想主义者们的“理型”,也许连他自己也不知道为何一定要坚持生活在树上,但他却为此而挣扎了一生,而这,正是理想主义者们的作风。

冗谈,相比三部曲中的另外两部,《树上的男爵》的主题要好懂得多,这主要归功于临结尾处毫无征兆地冒出来一位俄国军官,他追着俄法战争中法军的穷寇跑到了男爵的树下,跟男爵进行了一次短暂的交谈。正是在这次交谈中,老卡借男爵之口把小说的主旨点得只剩下薄薄一层窗户纸:“许多年以来,我为一些连我自己都解释不清的理想而活着,但是我做了一件好事情:生活在树上。”

这些话,他没对父亲说过,没对母亲说过,没对相依为命的弟弟说过,甚至没对曾与他山盟海誓的女友说过。可是他却对着一个出场不足两页的陌生人吐露了埋藏多年的心迹。

但这是可以理解的。正如男爵的形象将东西方两颗孤独的理想主义的灵魂连在了一起,树上的孤独者也需要一位知音:正是那位年轻的俄国军官。他的苦闷,他的思索,他为自己口中一个“根本无法解释的理想”苦苦挣扎,这让我知道他是文学长廊中另一位彪炳千秋的理想主义者。

只出场了不足两页的俄国军官以一句不完整的自我介绍匆匆退场——“‘我是亲王安德烈……’奔驰的战马把他的姓氏卷走了。”

我晓得他那被战马卷走的姓氏是保尔康斯基。