公木先生姓张,名松如,公木是其笔名,是我国著名的诗人与古代文学研究大家,多部著作等身。我在1963年就读集宁师范学校时,却只知道他的两首歌词和一本书。一首歌就是 《中国人民解放军进行曲》,开体育运动会时常播放它, “向前向前向前!我们的队伍向太阳……”另一首歌是 《英雄赞歌》, “风烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听……”唱罢便热血沸腾,充满了奋勇向前战胜敌人的气概。但不知 《中国人民解放军进行曲》原来叫 《八路军进行曲》,当年在延安,冼星海写了个 《黄河大合唱》,公木他们写了个 《八路军大合唱》,此歌仅是大合唱中的一支歌,当然先生也料想不到此歌后来竟成为解放军军歌。由于爱好诗歌,我从图书馆借了许多诗集来看,其中有一本是公木、何其芳合编的《陕北民歌选》,我是北方人,自然喜爱看乡土气息浓郁的陕北民歌。文艺界常评说南北民歌差异,说北方民歌粗犷豪爽,南方民歌细腻缠绵,确实如此。如描述爱情,南方民歌多以大雁双飞、鸳鸯戏水等打比方,而一首北方民歌却唱道:“对面面圪梁梁上那是一个谁?那就是那个要命的二小妹妹。”大雁也有孤飞、鸳鸯也有分离的时候,若爱的二小妹妹连命都不要了,这种爱情能分散吗?北方民歌不仅豪放而且深切。北方民歌也有含蓄缠绵的表达,如 “远远地看见你不敢吼,扬一把黄土风刮走”。远远看见心上人想呼唤又怕人笑话,招手又怕看不清,扬一把黄土想叫他引起注意,然而黄土高原坡高风大,黄土很快如烟吹走。北方民歌就是含情脉脉,一般也少用暗喻与借喻,直接描摹曲折表情的情态,这也是与南方民歌不同的地方。我从这本 《陕北民歌选》中汲取了丰富的艺术营养,也把公木当作偶像来崇拜。

1983年我获得曲阜师范学院文学硕士学位回到内蒙,笫二年我为区教育厅主编一份 《成人招生报》,由于初创办,忙得我焦头烂额。一天,我无意从其他报纸上看到东北师大杨公骥先生招收古代文学博士生的消息,再细看,考试日期虽未到,但报名截止时间已过。我试着给中国人民大学朱靖华老师打电话,他去年是我论文答辩委员会主席。他说正要去长春开全国寓言学术研讨会,他可以找公木先生共做推荐人,由公木先生与东北师大交涉,报名一事问题不大。朱靖华老师为何有此把握?原来公木先生虽然是吉林大学教授,然而在1946年时他是东北师大 (当时叫东北大学)的创办者,并与杨公骥先生是从延安进入东北的战友,而朱靖华先生则是50年代中后期公木先生在北京时的下属。1954年公木先生从东北调往北京接替丁玲任中国作协文学讲习所所长,诗人邵燕祥、流沙河、未央、雁翼、张永枚、张天民等人,其他作家如玛拉沁夫、邓友梅等,都是讲习所的学员,朱靖华是该所教员。由于公木、朱靖华两位先生的努力,我领到了东北师大的准考证。

我被东北师大录取后,为感谢公木先生,花了30元从集宁皮毛厂买了一件皮袄送给他。老先生不收,推辞不掉就要给我100元,我说是30元买的,他不信,不接受他的100元他坚决不要那件皮袄,我只好从老家索要来发票才了结了此事。后来他将自己写的 《老子校读》等八本书赠予我,仅书价就有20多元,书页中公木先生的赠言谁又能估出真正价值?

从此,公木先生所住的长春东中华路27号203室就成了我经常去求教的地方。后来我才知,原来唱遍全国的 《东方红》,定稿本也是公木先生所作。先生初入东北,组织人去沈阳会演,他为演唱者写了一首歌,保留陕北 《移民歌》第一段,又补写了二段,成为现在的 《东方红》版本,发表在当时的 《大家唱》上。50年代后期,先生被打成右派从北京贬到吉林图书馆,经历了一段坎坷的岁月。

公木先生不仅是我考取博士生的推荐人,也是我博士学位论文答辩委员会的主席,他对我的论文给予了很好的评价。1987年博士生毕业后,我去大连海军政治学院工作,仍同先生保持着密切的联系。1990年,我与同学赵敏俐申请了国家教委社科项目 《20世纪中国古典文学研究史》,公木先生特地写了 《中国古典文学研究之研究、史之史———致赵敏俐、杨树增》,以后我们编写成 《先秦大文学史》与 《两汉大文学史》,先生都为我们写了书评,可叹的是先生仙逝后, 《两汉大文学史》的书评才面世。

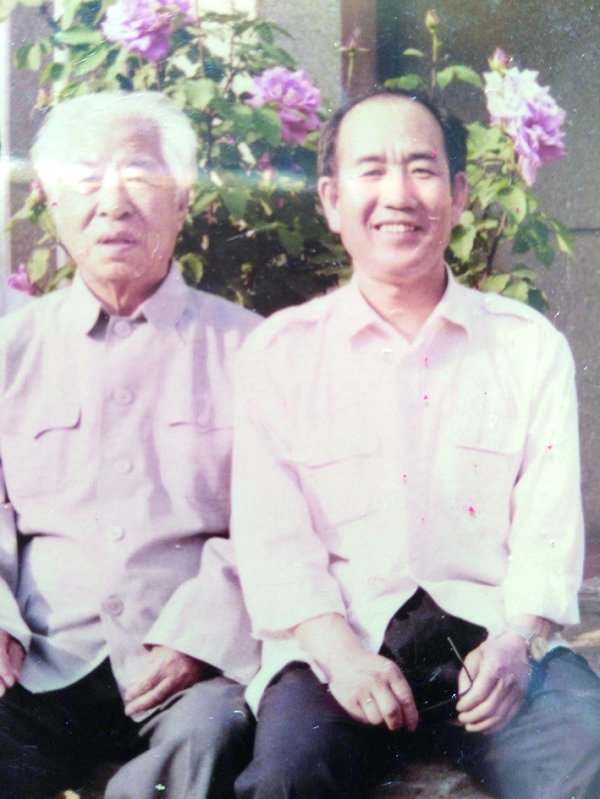

我写这些,是想表达我对公木恩师的怀念,让后人永念他对中国革命的特殊贡献,永念他对我党东北高校教育所特有的筚路蓝缕的创业功勋。随文附一张合影,是1993年公木先生和我在青岛的合照,时先生已83岁,我是47岁。

(作者:杨树增,系曲阜师大孔子文化研究院中国古代史博士生导师)