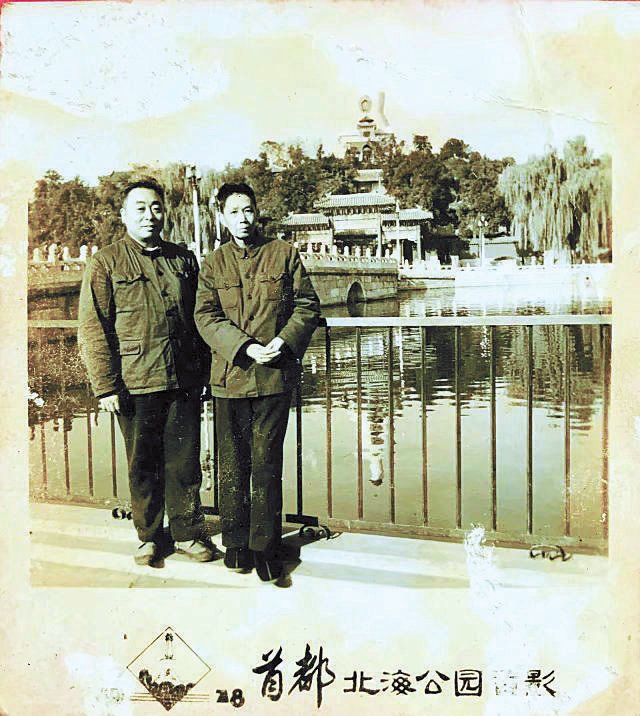

照片颜色已没有先前光泽,左下角开始褪色,但整个画面仍然清楚可见,这是一张快要40年了,留有岁月斑斑痕迹的褪色老照片。

时间要追溯到1978 年冬季,我父亲雷履平(图右)与罗焕章老师(图左)代表编写组到北京校对将要出版的《中国历代文选上下册》书稿。北京,祖国的首都,也是人们向往的地方,他们两人在北海公园白塔前留下了这张照片。这是我见到他们师徒二人唯一一张合影照片,可以说不可多得,弥足珍贵。

一张四寸褪色的黑白老照片,呈现出当年冬天的北京:天空晴朗,景色宜人,远处的白塔掩映在郁郁葱葱的树丛中,后面无数的石条和汉白玉桥栏修成的拱桥横卧于两岸,可以说冬天里的北海公园美丽极了。可照片的美只是表象,对居住在南方的人来说,北京的冬天是非常寒冷的,寒风带着刺骨的力量,就往身子里钻。这对居住成都又长期生病的父亲来说很难适应,加上每天还要面对繁重的校稿工作。在北京呆了不足2 月,实在不能坚持,父亲提前回到成都。

父亲当时身体瘦弱、饮食不多,又患浅表性胃炎和贫血病,来到政治、文化、教育的中心北京,来完成将要出版的集体著作是喜悲交互。父亲在北京写了几首诗反映这种复杂的心理,其中一首写自己体弱多病,无能为力地去赏景睹物,北京秋冬的美景都付与天寒地冻、风吹雪飘中。“药裹充囊一病翁,西山指点负枫红。寒毡坐拥嘲长夜,动楗衝关卷地风。”另一首写自己提前回成都,表现对家乡热爱的情愫。“适南鹏翼值晴初,一路絮云胜画图。最是家乡风景好,红霞似锦裹成都。”父亲返蓉后,罗老师独自留京继续校对书稿。 后来我曾在学校中国古代文学研究所见到过好大一堆手写原稿, 深感当时父亲与罗老师校对《历代文学作品选》 所付出的艰苦。

这张微显褪色的黑白照片上, 近 61岁的父亲穿着厚厚的棉衣、 棉裤和棉鞋, 两手半握, 身子微靠北海堤边护栏, 因为天气寒冷, 脸部的表情也显得不那么自然。 罗焕章老师大约 50 多岁, 身材很胖, 脚上踩着一双军用胶鞋, 精神饱满, 面带微笑站在父亲的身边。 到北京出差校稿, 与一般的城市短期出差不同, 那是祖国的首都, 那是政治、 文化的中心, 我们的罗老师就穿一双胶鞋穿梭行走于繁华的大都市, 不难看出其朴素节俭的作风。

罗老师是我父亲从助教一手慢慢带领出来的, 他对我父亲也很好, 崇拜我父亲的教学艺术和写作水平。 父亲与罗老师北京一行, 也是师徒走了一趟远门。

《中国历代文选》 是当时古代文学研究所第一个集体项目, 全所上下非常重视, 齐心协力。 这个选本是在当时集体编写的 《中国历代文学作品选》 (6册) 的基础上改编的, 是为了更有效地提高广大读者阅读古代文学的水平和能力的一个全二册的选本。 大家着重又从所选文章背景、 解题和注释上进一步创新, 从知识性、 学术性和阅读的接受方面给读者以全新的感受。 的确, 《历代文学作品选》 于 1980 年由人民文学出版社出版后, 受到国内各大高等院校的青睐, 一版再版,风靡一时。 当时学校图书馆、 中文系和古代文学研究所也购回不少, 马上被借阅一空。 (该书在1984 年获四川省政府哲学社会科学优秀成果二等奖) 这张被历史存封的老照片如不能见到, 也很难想到父亲与罗焕章老师在北京完成定稿工作所付出的辛劳, 更难再忆起当初全所教师为此付出的艰难.。

父亲讲欧阳修的散文创作, 也曾谈到所选《历代文学作品选》 的内容与出版社的意见和看法的异同。 如欧阳修的游记散文选录, 父亲他们主张 《丰乐亭记》 , 出版社方面认为当时很多古文选本都选的 《醉翁亭记》 , 《醉翁亭记》 更能满足读者的需求, 不能兼顾二者, 父亲不免遗憾。父亲在课堂教学中说: 真正体现出清代桐城派散文家姚鼐概括的 “所以为文者八,曰神、 理、气、 味、 格、 律、 声、 色” 之特色的, 欧阳修的游记散文最突出的代表作品是 《丰乐亭记》 , 而非 《醉翁亭记》 。 《醉翁亭记》 用了很多对偶句式, 骈文的成分还很重, 仍受到当时西昆体的影响。 《丰乐亭记》 才真正形成语言的散体化。 父亲从作品内容与形式的关系做进一步的比较, “文是形式, 道是内容, 内容与形式统一, 形式要为内容服务, ‘辞不足不能文’ , 文章要有很高的艺术水平, 才使人接受作者的文中思想。 ” 《丰乐亭记》 和《醉翁亭记》 , 虽然两篇散文讲究文辞优美, 声调抑扬起伏, 读起来朗朗上口, 同样体现出 “文以载道” 的传统思想, 但 《丰乐亭记》 结合更完美, 主旨思想更深远, 不仅体现出 《醉翁亭记》 与民同乐思想, 进一层包含居安思危的深刻含义。 听了这些,我真正明白父亲与罗老师去北京完成定稿工作确实很费心耗神的。

罗焕章老师与父亲的师生情感可说由来已久。 罗老师在回忆父亲的文中写到: “1961年川师中文系向青年教师提出 ‘拜师学艺’ 的问题, 先生欣然接受我为弟子, 从读书、 教学、 作文等方面精心指导。 ” “先生还多次把自己的教学笔记交给我学习, 领悟教学妙道。 我不会作文, 先生便给我命题, 指导我如何构思, 如何组织材料, 并精心加以批改, 从错别字到句子结构, 一一修改勘正。 为培养我这个笨拙的学生, 先生寒暑无间, 呕尽心血。 ” (载成都大学学报 《雷履平先生事略》 1988年2期)

熟悉罗老师的一位中文系老师给我说, 罗焕章是从艰苦的农村跨进城市里的大学, 他独自一人, 脚下穿着一双草鞋, 肩上担着一副挑子, 走路到学校求学的。 是罗老师勤奋好学, 吃苦耐劳, 取得了优秀的成绩, 1958 年毕业后留校任教; 又是罗老师继续敢于拼搏、 勤奋钻研以及父亲对他悉心指导, 成就了罗老师在教学中和科研上的突出成绩。

罗老师在工作上舍得干, 教学和科研上舍得拼, 是学校老师所共识的。 中国古代文学研究所成立当初完全是白手起家, 罗老师作为所长屈守元老师的助理, 上上下下的日常工作多亏罗老师上下奔跑, 细心打理。 罗老师那时精力旺盛, 工作积极性很高, 白天忙于事务工作, 回家后又要忙于自己的教学和科研工作, 常常废寝忘食, 工作到很晚才休息。 但只要上午有屈守元老师和我父亲给研究生开设的课, 罗老师都要去听, 还为了使自己不打瞌睡走神, 总是把十来颗、 十来颗的花椒放在嘴里振作精神。 我给研究所里的老先生录音坐在讲台的前排, 罗老师也总坐在前排, 我亲眼目睹了这一切。 今天, 一些细小事情虽时间久远, 但深刻记忆中的实情实景有时恍如昨日。

这张褪色的老照片, 没有使人忘却掉曾经有的艰难岁月和烙印在大脑中的片段记忆。 父亲和他的学生罗焕章老师以及老一辈的教学工作者,在当时艰苦的工作条件下为学校、 为社会、 为国家培养人才付出的心力, 是今天的人们难以想象的。 他们为党的教育事业做出的贡献及过程中所呈现出的奋斗精神, 一定会在中国的教育史册中留下难忘的篇章。

(作者系文学院退休教师)