纠结了好久,最终还是写下了这个题目,把记忆推向三年前,把大学再来一遍,让三年多的时光从指尖潺潺流出。很难讲清是什么样的机遇让我和校报相遇,可能是那天午后阳光正浓,微风不燥;可能是那一年的招新报名表颇具侠气;也可能是那天招新的小姐姐的长裙格外好看。但我想,最根本的,还是因为文字的力量。我相信文字是有力量的,我喜欢楚辞汉赋唐诗宋词元曲明清传奇,也喜欢北岛食指顾城海子舒婷芒克,更欣赏柴静王克勤刘畅柯尔文徐得智雷烨。于我而言,记者是十分崇高的职业,在这个快餐文化盛行的时代,更显得神圣,所以我愿意尝试,希望触摸,期冀接近。即使最终发现自己难以胜任,却依然敬佩那些义无反顾勇往直前的战士们。

回望这三年,多多少少好像也做了一些事情。这三年里,我去过山区支教,看到留守儿童那种纯粹而动人的求知目光;去过洪灾爆发的山村,看到过倒塌的房屋和疲惫地躺在地上的战士;做过志愿活动,在家乡成立过大学生志愿服务队;也参与过一些科研实践活动,写过好几十万字的报告,深入调查过武汉市公示语翻译的现状;也去过一些企业,了解五百强公司运营的架构;参加过一些比赛,大大小小的奖项拿过一些。但是,校报是我坚持了最久的地方,也是我在岔道口时最终选择坚守的那条路。无他,因为这里是我最初看到自己的文字变成铅字而心动的地方,也是我拥有最多最知心的朋友和最亲密的战友的地方。人世间的相遇都是一件概率极小的事情,所以每一次的相遇我都格外珍惜,也正是因为如此,我选择了留下,我不想也不愿怠慢最初的心动。

校报这个地方我待了三年,看着她从六个部门变成三个机构,自己也从新闻部转到办公室再到分管新媒体,我看着她的变化与成长,也陪着她在改变与成长,也看到了许多人的变化和成长。期间,日与夜、笑与泪、争吵与和解、坍塌与建立、改革与传承、坚持与放弃,我都见证了一些,也参与过部分。二十七年的延续,在传统媒体式微的情况下,偶尔觉得难以想象,细想又觉恍然,本该如此。校报之于我,不是一个个或冰冷或热情的文字,也不是一篇篇或精彩或糟糕的稿件,而是一张张鲜活的面孔,一颗颗彼此温暖的心。在这里我遇到了大学最要好的朋友,遇到了待我如同亲弟弟一般的师兄师姐,遇到了最有爱和最温暖的同仁们。我记得第一次写稿时不知所措无从下手的无助感,但更记得静远小天使的耐心指导和彦池的帮助;我记得第一次拍晚会照片时候的慌张,但更记得杨宇男神的教导;我记得第一次写课堂特写时的焦虑,但更记得东丽后来对稿件的修改建议;我记得竞选时候的纠结与不安,但更记得雅纯和彦池一直以来的陪伴和进进仙女那一句“真棒”。

在校报这三年,是一个追寻的过程,也是一个寻找的过程。这三年身份在转变,从大一时候师兄师姐口中的小孩,到大二时的副部,再到大三时候的常委,于我而言,每一个身份都有它精彩而特殊的地方,但是最怀念的可能是以副部的身份在校报学通社这个组织出现的时候。在学通社当副部是一件极需要奉献精神的事情,这种奉献精神不仅仅在于经常要耗费好几个小时往返首义和南湖,不仅仅在于每周要花很久阅读修改观察日记,不仅仅在于每年圣诞要写几十张贺卡,而在于同仁遇到问题时第一时间的关心,在于情绪低落时的一通电话,在于每一次的问候与关爱,在于真真正正实实在在用行动诠释“家”的涵义。而在这期间,得与失,如人饮水,冷暖自知,但我很庆幸,我找到了自己喜欢的那条路。

现在想想,在那个午后,微风轻拂、湖光荡漾、阳光从树叶之间流出,我在咖啡厅的露台上写着报名表,而那个时刻,就已经决定了我大学最主要的时光。

初相逢,是因为相信文字的力量;再留守,是因为相信坚持的力量;终别离,是因为相信传承的力量。

此刻,我正在泸沽湖旁,窗外繁星满天、木船飘荡、山风呼啸,回想着那些片刻与瞬间,一切都很美好。契阔阻风期,荏苒成雨别。三年过去,剩下的只有感谢与感恩,只希望,再相遇,我们都能够道一句:好久不见。

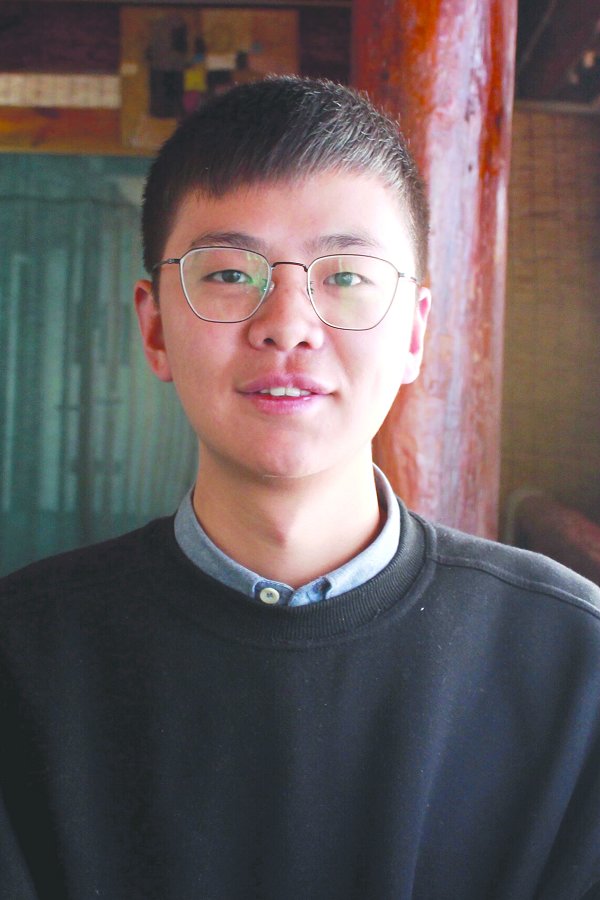

★学通社之星

饶振宇,中共党员,湖北襄阳人,外国语学院英语1503班学生。曾任校报学通社第27届副社长,多次获评中南财经政法大学“优秀学生党员”、“优秀通讯员”、“优秀宣传工作者”、“优秀学生干部”、“优秀志愿者”、“十大外语学子”等荣誉称号,曾多次获得国家奖学金、国家励志奖学金;大学期间于中南财经政法大学报、文澜新闻网等媒体发表新闻稿件五十余篇。