翻捡旧物,竟然发现了一个宝贝:一张1992年4月1日的《工地》报。参加工作后,包括从高中到大学的日记、当年局《建筑报》剪报、珍藏多年的郭沫若校对版《红楼梦》等等心爱之物都因辗转流离丢失不见,这一张小小的报纸竟然历经28 年还保存完好,不能不说真的很神奇。

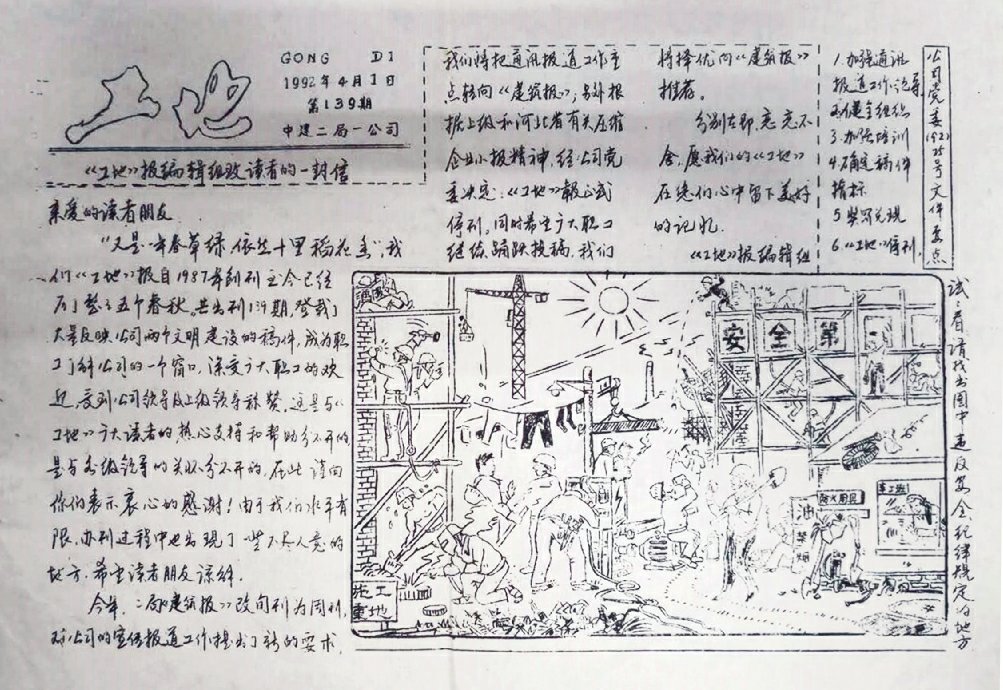

报纸A3纸大小,蜡纸油印,纸张已经泛黄,但凑近似乎还能闻到那一缕墨香。更为珍贵的是这是创刊5 年的《工地》报的最后一期。上面刊登了编辑组致读者的停刊信,还有一幅安全生产纠错的图画。我清楚记得当时用铁笔在钢板上刻画这幅图画的情景,足足刻了三天。

《工地》报是当年一公司宣传部编辑的一张企业小报,半月出刊。1987年创刊,我到一公司时已经是一份在职工群众中颇有影响的报纸了。能够与《工地》报结缘,还有一段有意思的故事。1990 年大学毕业我先到的四公司(总部当时还在唐山),后来局干部处处长偶然看到我的学生档案,觉得这小伙子字写得不错,正好他调到一公司任党委副书记就把我调了过来。

我直接被安排在宣传部,和另一个同事负责《工地》报的编辑出刊和向当时局《建筑报》择优投稿。因为在高中时有帮老师刻印试卷的经验,我对这种刻板油印上手很快,后来就完全是一个人负责报纸的全部工作。当时改革开放不久,全民文学热方兴未艾。在单位,如果哪个人的作品在报纸上印成了铅字,是一件特别光荣和自豪的事情。因此,当年的通讯员热情高涨,我们的《工地》报从来不愁没有稿子。当时的稿子北京的都是专人送到宣传部,外地的一律邮寄。所以对每一篇通讯员的稿件,我都非常珍惜,认真修改,力争都能在报纸展示出来。在编辑好《工地》报的同时,我也试着给局《建筑报》投稿。记得第一篇稿子是写春天的一篇小散文,投出去不久竟然接到了当时局报艾玉祥主编的电话。当时激动到几乎语无伦次了。艾老夸奖散文写得很好,局报下一期刊登。问我哪个学校毕业,什么专业?并鼓励我坚持写作,积极投稿。这个电话让我信心倍增,在此后的若干年里,我连续多年成为局优秀通讯员,局报的很多编辑如郭建良老师,王晋丽老师等都成了我的良师益友。

转眼20多年过去,原来的油墨印刷早已成为历史,企业报纸的印刷已经全部由电脑处理。可是看到手中的这张老报纸,仍然感慨万千,这里记录的是一公司宣传工作的一段历史,也记录了我们那一代的青春岁月。现在手机普及,微信流行,抖音泛滥,唯有写作的心却渐渐迷失,甚至坐下来读书都成了一种奢侈。现在的年轻通讯员除了通讯报道,能够写副刊文章的也越来越少。也许,这不是时代的错,错的大概是我们浮躁的心。

2019年到了,我想,这是送给自己最好的新年礼物。(图为当年的报纸)