父亲的田地因为外出打工一直丢荒而贫瘠。田里杂草丛生,泥泞如藤蔓盘桓山脚下的地。三年前的一个春晨,雾大风凉,父亲决定在家种百香果,重操旧业。

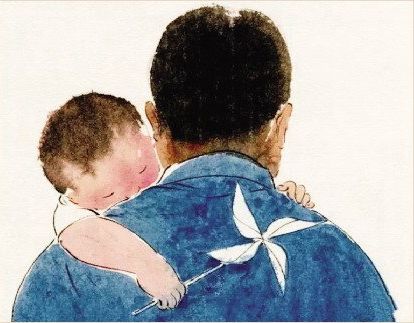

百香果是藤蔓植物,需要搭棚。支撑的柱子可以是本地产的“大头竹”,也可是水泥加钢筋浇灌的柱子。三月开花、端午结果,可收获大半年,期间却不断需要人打理。烧火开荒、上山砍竹、下地犁田、修葺田路、插苗拔草,修剪枝叶、旺季摘果,到冬末剪掉大部分枝桠,留待嫩芽养分到来春生长。这些事情我都做过了,虽然累而苦,但我是农民的女儿,养育我的是那不起眼的土地,也是这一过程,让我更加懂得了父亲,父爱如山,山高而给人踏实感。

父亲与母亲算是模范夫妻了。25岁的父亲与23岁的母亲是在相亲时互相倾心,谈了两年的恋爱,便永结同心,生儿育女。纵然聚少离多,仍不减彼此深情。记忆中未曾见他们有过一次红眼或者争吵。母亲温柔而热情,父亲沉默而踏实,两人的相爱,实乃为自己所理想的爱情。

父亲是个地道的农民工,经常外出打工。因着当时孩子的年龄小,以及奶奶的身体健康,所以他都是打几个月就回家休息,顺便检查我们的学业。小学时尤其喜欢期末,这意味着可以凭奖状问他拿零花钱,一块钱一张。每次从父亲手里奖状换钱时,父亲总是笑眯眯的。记忆中拿过最多的一次是7块钱,但总也比不过哥哥和弟弟。

稍大些时,便到了青春的叛逆期。以所看即为世界中心,如井底之蛙般自大狂妄。与父亲唯一一次争执便产生于这时期。时过境迁,已然忘却争吵的原因与过程。只清晰地想起,父亲用沉默代替我的咄咄逼人,在争吵后的第二天清晨悄然踏上打工之旅。离家的声响很低,我甚至不知他何时踏上旅程。但我想,那离家的背影该是落寞,是无奈,是不知如何与子女沟通交流的叹息。那一天,晨雾隐去他的背影,拭去我的怨恨,只留悔恨至今。

此后,我便不曾与父亲争执,甚至与他人也很少争吵红脸。无言的教育胜却千言万语,深沉的感情流露于沉默。

高三毕业,种下的百香果便开始收获了。家中只有奶奶、父亲在家,我自然得回家帮忙。不知道为何,我对田地有种亲切感,站在路边放眼望去皆是青色的藤蔓,走进田里,脚踏的是土地的厚实感,抬头是沉甸甸的青色果实。百香果收购时间在早上十点左右,而家里又种有好几亩,所以每天跟着父亲六点起床,没吃早餐就拿着胶桶去摘果。装得差不多的时候,就用大的蛇皮袋装好。父亲负责背到停靠在公路边的电车上,然后再载去卖掉。有时候父亲背果子的时候,我会停下来看,袋子很大,父亲很小,就像是孙悟空在背大山,但是孙悟空有法术可以减轻重量,甚至可以把它扔下悬崖。父亲却只得负重前行!

暂时没有那么多果子成熟时,我们会去摘叶子。百香果长得很快,大概是因为它的藤都是中空的,像吸管那样,不断汲取水分跟养料给藤冠上的叶子跟果实。有时候边摘叶边聊天,家长里短、学校趣事都一起交流。累了便摘熟了的果子解渴充饥,实在渴得不行了,父亲便教我辨别山泉水,喝下去凉凉的,将夏天的燥热给驱走了。

七月炎热,家乡会一个星期都不下雨。这时候我们便得挑水淋苗。最记得的是有一次四点半去浇水的时候,太阳还很热辣,两个人无言地浇水,太阳的热情将耐心给融化了。我不耐烦地对父亲说,这样干活效率很低。父亲边浇水边轻叹道,“我也知道低效率,但是我们这一代人只能做这些体力活过日子了。靠自己的双手赚钱比靠脑子赚钱难。你要勤奋点读书改变这个低效率的局面。”或是那一声叹息,或是父亲的土地让我明白了自我的定位:人不能忘掉自己的根,但同时也要学会蓬勃向上。

而今,父亲仍然种植百香果。那满眼的青色也会时时入我梦中,唤醒了我沉睡的记忆。