!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9名全程徒步穿越巴丹吉林沙漠的科考队员!!!从左至右依次是:王华阳、赵本福、李开佳、刘国华、王乃昂、路俊伟、朱金峰、张华安、来林

兰州大学校旗飘扬在诺尔图杀山之巅

豪 迈

大步流星

晨曦中的宿营地

勇往直前

16日早晨的出发式

落日余晖中的宿营地

气象观测

前进再前进

沙漠千手造型

院 旗

走出沙漠

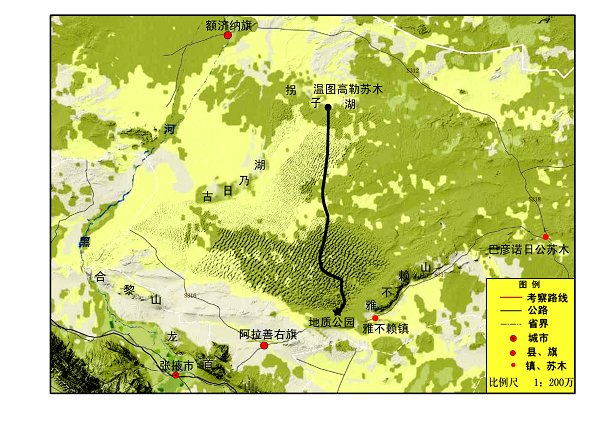

徒步穿越巴丹吉林沙漠科考示意图

野外科学考察不但是获取第一手数据和资料从事原始性创新成果的重要源泉,而且是培养地学专业学生创新精神和实践能力的重要手段。2009年9月,在新中国成立60周年、兰州大学建校百年之际,由我校资源环境学院等单位组织的巴丹吉林沙漠科学探险考察取得圆满成功。此次科学探险考察成功穿越了世界上沙丘相对高度最大的巴丹吉林沙漠 (包括北部1万平方公里的无人类活动区),完成了我国历史上由北向南徒步穿越该沙漠的壮举。在十天里,科考队的徒步组翻越226座高大沙山,以日行35公里的惊人速度南下;而其他队员将最精密仪器带进沙海,满载标本、沙样而归。至今还无人能解的巴丹吉林沙漠之谜将随着这次科考而逐步得到答案。

本报摘编此次科考队员来林的科考日记,以纪念此次科考壮举,并向并向9位徒步勇士致敬。

2009年9月16日

暴晒黎明的晨光把我们从梦中唤醒,小村庄依旧那样的平静。太阳从地平线的那边把余晖洒向了这边,余晖在戈壁滩旁边的沙丘上反射出耀眼的淡黄色光芒,像一堆堆金山摆放在那里,金字塔形的沙丘召唤着我们,也吸引着我们。

这是我第一次站在沙漠边上看日出,梦想去大海边看日出的梦尽管还没有实现,但却能一睹为快沙漠中的日出。

当太阳悄悄探出头,把整个沙漠映照成金黄色的时候,碧蓝的天空下,自己仿佛进入了佛光宝殿,一种虔诚涌上心头。

天边的山脊勾画的曲线是人间最美丽的线条。

今天是正式出发的第一天,出发仪式在一片轻松的氛围中进行。气象站旁边的空地上,我们打着队旗,穿的整整齐齐,精神焕发,信心十足。当站在国旗下,照相机的闪光灯从脸上闪过的时候,心中莫名的有点激动,心血上涌,发现自己还是有用的,是第一次发自内心的肯定。出发仪式结束之后,我们真正开始了徒步穿越沙漠的行程。天气格外的好,万里无云,大漠以这样的方式欢迎我们的到来。上午的徒步队伍除了我们9个队员外,还有央视的两个编导,另外还有《时代周报》记者。尽管沙漠里的气温很高,但我们群情激昂,大家手中的照相机在不停地对准周围的风景,留下每一点弥足珍贵的记忆。

当正午的太阳升到头顶的时候,我们在沙山的山头上喘着大气,不时抱怨着沙漠里的天气。水壶中的水尽管还有不少,但是我们却只能望梅止渴,不敢大口的饮用。身上的汗水已经侵湿了上衣。由于今天的沙山并不是最高大的,所以酷热并不能阻挡我们前进的脚步。当我们爬上一个较大的沙山,驻足向下眺望到中午的营地的时候,我们飞快地跑下沙山,那一刻全身的力量都爆发了出来。当我们到达中午宿营地时,感觉最需要的就是好好睡上一觉。

今天可有好多的第一次。

第一次在沙漠中睡午觉,第一次在沙漠中用沙子洗碗,第一次在沙漠中烧水做饭。在这些第一次中,以第一次睡午觉最舒服,躺在晒热的沙子上,上面的凉棚阻挡着毒辣的阳光,一阵微风吹过,翻个身,睡意更浓。用沙子洗碗更是有创意,沙漠中的沙子在60度的条件下可以消毒,因此最干净。今天我们超额完成徒步任务,当我们到宿营地的时候,其他小组已经给我们搭好帐篷。在一片热闹声中吃完了晚饭。

2009年9月17日

晴晚上吃饭的时候,我们开始聊天,聊了些关于今天发现的一些陌生的动物脚印,我们怀疑都是狼的梅花脚印,所以晚上睡觉前把花露水在帐篷旁边撒了一圈,顺便用臭脚围着帐篷走了一圈,据说这样能防狼。在今年这个雨水充足的沙漠里,它们肯定能找到足够的食物,我想聪明的狼是不会对我们下手的。

我们已经进入了沙漠的腹地,没有遇到我们预期以外的困难。然而在今天的路途中,我们却遇到了导弹残骸。对这个不知名的家伙,司机师傅们频频出手,胡乱倒腾。他们从那个灰绿色的圆筒上卸下一个个零件,也不知道这些高科技的产品在他们手上能发挥什么作用。在我们的阻止下,他们才放弃了继续的拆除。对于这些不知名的军用产品,或多或少的都会涉及秘密,保护应该是国人的义务呀!

沙漠有美丽的风景,除了高大的沙山勾勒出的曲线以及点缀在其间稀稀疏疏的小草之外,就没什么太多的景致了。今天我已经有了视觉疲劳,对周围的一切不再那么兴奋,大家拍照的次数大大减少。

2009年9月18日

有云的天空下傍晚刮起了沙尘我们庆幸这几天的徒步很快,使得我们在第三天的时候就完成第四天的任务。当时我们休息的时候,打开地图分析接下来几天的地形的时候,我们惊喜的发现明天的道路是很平坦的,当时我们特别高兴。王老师却提醒我们说我们一定要在能争取多前进的时候要多走点路,提防遇到大的沙尘天气,以免我们遇到险情。

天有不测风云,傍晚我们离大本营还有1公里左右的地方,刮起了沙尘,远处的沙山笼罩在一片朦胧的黄色之中。尽管当时的风力不是很大,但是我们的帐篷已经不能轻易地扎住,帐篷也在风中胡乱地变形。当我们回来的时候我们的第一组还没有回到营地,野外采样是比较繁琐的工作,工作量大,工作精度要求高。当时我们用对讲机呼叫他们,命令他们停止工作,赶快回来。在沙尘天气里汽车的机动性偶尔可能不如步行的人们,误判状况可能出现意外。宿营地周围有一些低矮的灌木,因此可以把帐篷搭在灌木之后,以抵挡风的侵扰。当我们固定好帐篷的时候,风已经明显的小了,但是周围的可见度依然很低。我们趁着风小的时候,吃完了晚饭。

刮风后沙漠的温度降的很快,我已经明显的感觉到今天要比前几天冷了很多,趴在睡袋里久久地不见身体暖和起来。帐篷外面的风声越来越大,吹动帐篷的声音也愈加的响亮。我久久的不能入睡,思绪万千。

想起今天我们在一个干涸的湖泊底部有一个突起的岩体,王老师问我们是怎样形成的,开佳老弟连思考都没思考就说泉眼,逗得我们笑倒了一片。我们几个猜来猜去也没有猜出来,正好一个研究生师兄过来,我们把难题转移到他身上,他犹豫了半天也没说出什么。后来王老师解释说是因风蚀而成的雅丹,即风成地貌的一种。听完后我自己都傻了,在课本上我们已经对它得相当的熟悉,然而却难住了我们所有的人,当时我进一步意识到我们这次科考的价值还有教学之功。

2009年9月19日

晴风力较大午夜的寒冷把我很早就从梦中唤醒,冰凉的身体蜷缩在睡袋里,我的身体有些打颤。我用整个睡袋把我包的严严实实,但是飕飕的凉意还是能从空隙中钻进来。我的额头上有被水滴击中的感觉,我用手摸摸帐篷的内壁,帐篷内壁冰块的凉意袭到了心间。我赶紧把手缩回来了。超低的气温已使我头脑清醒,疲乏的身体拒绝我钻出帐篷。我只能在或醒或睡中熬过最后的一个小时。昨夜狂啸的大风吹得营地的大旗呼呼作响。由于昨天远距离的步行使我想当疲乏,大风没有影响到我的睡眠。但是偶尔我也在梦中感觉到帐篷有被人掀起的感觉。早上我和同帐篷的队友在睡袋里聊天的时候,他告诉我昨夜好大的风,几乎能把帐篷掀翻,害的他一整夜没有睡着。我好庆幸自己有个好的睡眠质量--睡觉的时候一般的声音对我几乎不会产生任何影响。

早上5点半大家都纷纷起床了,穿的也比往常厚点,所有的人都挤到火堆旁边取暖,抱怨着天气。我们考察的设备比较齐全,昨夜的所有温度也被我们的仪器所记录。翻开全站仪的数据才知道昨夜的最低温度在零下5摄氏度左右,难怪结冰了。因为比较寒冷,我们收拾的比较快。不到七点我们便出发了。昨夜的寒冷没有使我们休息好,大风刮过的沙山从远处看去还是有点模糊。寒冷驱使我们走的相当的快,一座座沙山很快被我们踩在脚下,沙山顶上的风依旧很大,我们带着防风镜,顶着大风依旧大踏步的前进。

前面的对讲机汇报他们发现了地下水,我摘掉防风镜,鼻血顺势流下来了,大家都大笑,开玩笑说"来林以血换地下水"。到下午的时候鼻血又流了一次,我才发现原来是防风镜太紧了,压迫了血管所致。

晚上到达营地的时候,我们几人讨论起了校庆的事情。明天是母校100年校庆,祝母校越来越辉煌!

2009年9月20日

心情和天气一样晴朗今天的我们,信心十足,地图指示的前方有人家,预示着我们将要走出无人区。我们看到远处的房屋,激动地拿出相机拍照,但当我们走近的时候却发现这里的主人已经搬离很久了,激动的心情低落了不少。我们依旧行走在无人区,进入沙漠五天以来我们还没有见到一个外人。

今天是我们接受中途补给的时间。中午时分,我们到了乌兰色日。乌兰色日并非是一个集市也不是个村落,他的特点是三棵大树下有个井,旁边被原来的牧民用铁丝网隔开。当我们到达的时候大家都用井水在洗漱,我们已经好几天没有洗脸了,我们狂奔到树下,抢着排队洗头。洗头真的是一种享受,在沙漠中更是一种奢侈。洗完头全身都轻松了,躺在车上美美地睡了一觉。

下午的工作量有点大,我们又加紧前进。今天,我们运气真的很好,在爬上一个沙山顶的时候中发现了狐狸。王老师要求大家追踪,以拍照图片。我们9个人兵分三路,从沙山的三个方向包围。高大的沙山累得我们气喘嘘嘘,但是当发现狐狸的时候,它看了我们两眼又窜跑起来。当我们追的困难的时候,我们的第一组车队赶到了,他们沿着狐狸的脚步继续搜索。我从远处看见受到惊吓的狐狸一蹦能跳2米左右。因为狐狸的灵活性和对地形的熟悉,使得我们的车队无功而返。当我们徒步组的全体成员到达山顶的时候,我已经筋疲力尽。我们坐在山顶看着夕阳下的美景,顺便补充点能量和水。

晚上司机师傅们又给我们讲述了些沙漠中,听着他们对沙漠的认识,我才意识到对沙漠最有发言权的当属他们。尽管他们没有进行过详细的科学研究,没有太多的专业知识,但是他却用敏锐眼光观察到了这里的变化,代代生活在这里的人民相当地了解沙漠的习惯。他们才是沙漠的专家。

2009年9月21日

我们前方的沙山越来越大,前进的难度也越来越大。最让人痛苦的时候鞋又出了毛病,由于很细的沙子从鞋间的空隙中漏了进去,使得鞋内夹层突起了几个大包。大包磨蚀着脚趾,使得走路的速度大大减慢。每走一步的痛苦度也增加。好多人脚已经长泡了,大家走起来都跛着脚,但是大家都坚持,决不放弃。攀登沙山使得我们的疼痛度增加,因此今天我们的决策就是争取走沙间洼地。

不是每个沙山都能绕过去。今天很不幸的是我们不但没能绕过太多的沙山,反而走了太多的弯路。最后我们决定遇到沙山就爬,再也不去绕了。

我们离湖泊地带愈来愈近,植物的分布也有了明显的变化,原来的光秃秃的丘间洼地现在绿意更浓,植物的种类也更加的繁多。下午,我们在一个大的沙坡上,发现了满坡的沙葱,晚上我们用沙葱改善伙食,听第三组队员说把一坡的沙葱全采光了。我们已经很久没见绿色植物了,这将是我们近几天的主要绿色食物。

今天是第一次在高大沙山上遇到了鸣沙,我们从沙山上飞奔而下,蜂鸣一样的声音在耳边响起。

2009年9月22日

今天到营地已经快9点了,累的我连羊肉都不想吃。

今天我们离营地还有3公里的时候,太阳已经落下去了,月牙在太阳的余晖下尤显美丽。沙漠夜行军是一件危险的事情,前面的沙山也看不见,微弱的手电筒的光芒不可能照的太远。大家深一脚浅一脚地行进在夜晚的沙漠里,颇有急行军之意,但这却是最值得珍藏的记忆之一。今天我们还见到了沙漠中的第一个海子,又激起了拍照的欲望。海子点缀了沙漠,沙漠因海子而更加美丽!

海子的旁边是废弃的家园,枯井已被风沙掩埋,锈迹斑斑的铁器证明这里已经好久没人住了。想想他们生活在这样的世外桃源之中,生活是多么美好,多么幸福呀!

晚上羊肉真的很香,但是我的牙却不争气,一口都吃不下去,认倒霉吧!

因为是吃羊肉,大家都吃得很香,离走去沙漠的日子也越来越近了,大家脸上都流露着灿烂的笑容。

什么是幸福,也许这种生活就叫幸福吧!

2009年9月23日

庙海子旁边营地我们离沙漠的尽头越来越近了,因为今天傍晚我们见到外人了!我们向他们挥手高呼,急速的摩托车飞奔而过,留下了远去的背影,我们只能空欢喜一场。然而这并没有影响我们的心情,因为大家脸上的微笑足以说明一切。余晖下,我们唱起了嘹亮的歌声,鼓足力气,踩着完美的曲线阔步向前。

今天我们还有一处完美的表演———集体飞奔沙梁。创意的源泉是团结。我们手挽着手大步从山顶跑下去。当我们下去的时候发现将编导在拍摄,他惊奇地问我们为什么要这么下,我们都笑了,这是为我们考察队的团结而发自内心的笑。

晚上到达大本营的时候,我从山顶眺望到了山下人家的灯火,我们真的出了无人区。他们告诉我前面就是庙海子了,我心中的巴丹吉林庙,总算出现在我们身边了。我想在寺院的门口虔诚地祈福,我想在听经泉旁聆听最纯净的声音,也想见证一下庙海子的故事。

今夜我尽管不能观望庙海子,但是我却不能不讲讲它的故事。这是一段与徐师傅有关的故事,一段令我折服的故事。庙海子始建于1755年,是一座藏传佛教的寺院。寺院建在此地是因为相传在后边的山上经常有佛光出现。据说曾经有一位云游四海的喇嘛路过此地看见佛光便决定在此建寺。经过四处化缘,建起了一所小寺院。庙海子不是巴丹吉林沙漠中唯一的,但却是现在唯一存在的寺院,其他地寺院在文革的时候被红卫兵拆除了。庙海子也没能幸免,现在的寺院也是在2000年的时候由政府出钱建造的。文化大革命的影响并非是我所想象的那么小,我在前几天和同学调侃的时候还说,文革的时候跑到沙漠里生活就安全了。到现在我才明白文革的毒害是无孔不入,甚至延伸到这种不毛之地。

2009年9月24日

沙漠中的最后一晚天降小雨今天早晨是从庙海子出发,我们计划的宿营地是宝日陶勒盖。这是一段比较长的线路,但是早晨起来我们徒步组的全体成员信心十足,因为在我们的路线上有庙海子、诺尔图等一些景点。风景会调动起我们的力量,给我们激情。

我听他们讲庙海子已经不是一两次的事情了,当我亲身到达湖边的时候我还是被这片海子所吸引了,特别是修建在两湖中间的小庙所折服。我从小生活在藏区,对寺院可算是了如指掌,也有一种亲切感。月牙形的两个湖泊之间,一座小庙和一个佛塔矗立,后面的沙山像一座幕布衬托着白塔和绿水。今天我们去的时候小喇嘛刚好有病在身不能为我们开启寺院的大门。我只能对着寺院虔诚地祈福。对于别人来说这小寺院可能没有什么太多的情怀,而对于我这种从小受藏传佛教熏陶的人来说,这里却有着深深的情谊。

因为赶路我们没有在庙海子停留太长的时间,直接奔赴诺尔图。早晨9点40的时候我们爬上了诺尔图西边的高大沙山,当我们站在顶上的时候我们被下面的湖面风光深深地吸引。在早晨的阳光下湖水呈墨绿色,周围的沙山倒影在其中,周围的芦苇在在风中随风摇动,湖边人家的炊烟冉冉升起,沙山勾勒的曲线延伸到天边。我们留恋于美景而疯狂地拍照,直到照相机电量不足为止。只有天时,地利,才能见到这样的美景。

由于今天的怠慢和一路迷人的风景,使得我们走的很慢,下午我们临时调整营地,提前5公里,但是就是这样我们到达营地的时候天已经黑了。

因为是在沙漠中的最后一晚,我们举行了小小的庆祝仪式。因为外围支援人员前来接应我们,所以顺便带来了点啤酒和可乐。我们用可乐干杯,小小庆祝我们即将到来的成功。

谁说沙漠无情,就在我们即将离开的这个晚上,天空下起了小雨。沙漠中年降水量也不过40毫米,下雨是很少有的事情。沙漠用这种方式为我们送行。

听着雨声我渐渐睡去了……

2009年9月25日

雨后的天气一片阴霾沐浴过的清晨,空气格外的清新。微风吹过稍微有点凉意。本来应该是泛着鱼肚白的天空现在却有点昏暗。低沉的云在头顶不愿散去。

今天是最后一次在沙漠吃烙饼,这是内蒙古人的传统食物,油饼上撒点白糖,那真叫香,因为我们的胃已经开始拒绝方便面。

昨天下雨的缘故,沙子都结成了块状,踩上去比较硬实,这就便利了我们的行走。早晨的路比较平坦,再加上我们归心似箭,行进速度很快,几乎达到了平均7km/h。我们在中午的营地,进行了休整,每个人都互相合影留念,都想留住这走出沙漠的最后时刻。记者也在加紧采访我们,让我们讲述沙漠中难忘的人和事。一切都是难忘的,一切都是美好的过去,一切都是我终身的财富。

在午营地,手机有了信号,问候的短信铺天盖地,大家都忙着回复。我也跟父亲通了电话,从他的话语里我时刻能感受到在他的内心我永远是孩子。我也能想到他几天到达目的地的时候,场面甚是感人。我们打出了我们带来的所有旗帜,五星红旗在最前面高高飘扬,后面考察队旗帜上褪去颜色的字说明了我们的艰辛。我们胜利走出了世界上沙丘最高大的巴丹吉林沙漠,我们成功了!当我们踩在路面上的时候有记者问我们是什么感受,我说舒服,而在我内心深出最深的感受就是塌实。一步一个脚印踩出的塌实。

当我们乘车离开地质公园的时候,我的内心有点依恋。看着近处低矮的沙丘,想着沙漠中的日子,苦涩,甜蜜涌上心头。再见了巴丹吉林,但是我还会回来的!

晚上我们到了雅布赖镇,在这里我们总算好好地洗梳了一翻。吃晚饭的时候,为了庆祝成功穿越,我已微醉啦!因为我们完成了很多人都能却不敢为的壮举———首次从北而南徒步穿越巴丹吉林沙漠。